文章来源:《离线·开始游戏》,电子工业出版社

游戏为什么如此吸引人?为什么我们反复在《超级马里奥》中将怪物踩在脚下,在Flappy Bird中操纵小鸟避过管子,在《我的世界》中建造城邦,在《魔兽世界》中击杀Boss而乐此不疲?

游戏对人的吸引力根植于人类本性之中,从远古的狩猎采集时代到技术蓬勃发展的当下,人们始终遵循同一种“游戏的精神”,它使玩家在虚拟和现实的边界感受到自己存在的意义。

1

约一万年前,欧亚大陆。

第一缕阳光穿过草屋的窗户,照耀在狩猎采集者甲的身上。丛林的清晨热闹起来,猴群长啸,鸟类啾啾,大型动物穿过森林引发的尖叫声此起彼伏。甲坐起来伸伸懒腰,他的伴侣乙、孩子丙和母亲丁相继醒来。一家人围坐在一起,吃了一些昨天采摘的野果。随后,甲与部落里的其他男性一同到森林里狩猎,乙和部落里的女性一起去昨天发现的山谷里采摘果子及植物,丙和小伙伴一起玩耍,丁则和部落的其他老人一起晒着太阳,挑拣食物,加工留在村子里的备用工具。

日头慢慢升高,气温逐渐上升,森林里的气氛越来越活跃。男人们在森林中发现一头成年野猪,肉量足但很危险。他们按照体能和所带的工具分成不同的小队,一些人负责吸引野猪的注意力,并利用树干、大石等天然遮蔽物躲避野猪的袭击,一些人拿着磨利的石斧悄悄从身后接近野猪,剩下的人则站在高处,利用飞镖、长矛等武器对野猪进行远程攻击。他们的战略很成功,甲所在的石斧队砍倒了中镖的野猪,甲的邻居在野猪冲过来时闪避不及,刮伤了大 腿。

男人们兴高采烈地唱着战歌,扛着野猪和受伤的同伴,在烈日当头前回到了村庄。女人们早就采好满满几篮子的野果和草药回来了,现在又忙着用砍削石器处理野猪肉,将它放到火上慢慢烤。受伤的男人被送到村里的老人那里,巫医用女人新采的草药为他处理伤口,又念了一段咒助他康复。烤肉的香味传开来,一天的工作已经结束,人们载歌载舞,歌颂狩猎队的英雄,感谢上天的厚赐。饭后,人们躲进凉爽的草屋,甲开始为一家人讲述今天的见闻:在离村子不到一公里的地方发现了大象的粪便;猴群添了新幼仔,小猴子挂在在猴妈妈的胸前,从树上好奇地往下看。一头新的豹子来到了森林,它的爪印在树上历历可见。一家人都听得入了迷;他们讲一会儿故事,睡一会儿觉。睡醒之后,甲带着丙去小溪边抓鱼,部落里的其他孩子也跟着去了。他们就这样一直玩到夜幕低垂。晚上,大家围坐在篝火旁,部落的长者给年轻人讲着古老的故事和神话,由此将部落的传统和文化悄悄传给下一代。这就是狩猎采集者的一天,根据考古材料和人类学研究所资料复原而出。

2

公元2014年,魔兽世界。

狩猎采集者甲的后代,现代智人甲打开电脑,连上网络,登入《魔兽世界》。艾泽拉斯大陆的第一缕阳光,照在他名为“甲的圣骑士”的角色身上,阳光在牛头人战士的锁甲尖角上闪烁。南贫瘠之地的清晨,长颈鹿悠闲漫步,羚羊小步快跑,平原狩猎者虎视眈眈,又是忙碌的一天。

甲的圣骑士站在原地动了动身体。昨天,他刚刚离开新手村莫高雷,来到陌生的南贫瘠之地。新地图带来新的挑战,从未见过的地貌、新品种的草药和矿石、全新的任务、橙名甚至红名的怪物,都使他的探索更危险,但也更具吸引力。昨天他就死了好几次,一路拖尸到十字路口。今天,他约了朋友,组队来继续探索这个区域。

“战网好友乙已经上线。”

系统弹出了提示。没过多久,全副武装的亡灵法师乙就从飞行点跑了过来。与学习过采药、开矿的甲不同,乙的生活技能是裁缝和炼金。利用游戏的交易系统,甲提供给乙一些草药和布,乙为甲做了个包和一些药水,重新交易给他。现在,补给已经OK了,两人打开地图,确定位置之后,向任务点前进。

任务点的NPC头上顶着一个巨大的叹号,给甲和乙讲了一个有关贫瘠之地野猪人肆虐的故事,并恳求他们前去除害。甲昨天被成群野猪人群殴,死了好多次,现在有机会公报私仇,自然很乐意。

于是,甲和乙雄赳赳、气昂昂地向野猪人的巢穴前进,一路在频道里聊着天唱着歌。路上,一些红名的平原狩猎者因为他们走近自己的势力范围而发动了攻击,战士吸引住它们的注意力,法师远程放法术,很快就消灭了这些大猫。又走了一段,两人都远远看到了野猪人的巢穴,仿佛许多铁丝扭在一起,由尖尖的灌木丛组成。野猪人哼唧的声音随风传来。甲毫不犹豫地冲锋向前,一刀砍翻一个背对着他的野猪人,却没注意到他所在的那个区域,还有另外几只野猪人在巡逻。它们一起哼哼大叫着冲了过来,把甲围在中间,有的用刀砍,有的用法术。甲的血量刷刷地往下掉,转眼间血条就空了一半。他开始有点慌了,操纵着战士乱跑,结果引来了更多的 怪。

乙连忙计算好距离,在三十码远的地方开始使用AOE法术进行群体攻击,同时在聊天频道大吼:喝药水!甲看到信息,赶紧咕咚一口喝掉一瓶,血量一下补满。不过,由于周围的怪实在太多,被打疼的野猪人一窝蜂地向乙冲去。法师作为布甲职业,血条比较短,

物理防御力又差,一眨眼血条就见了底。甲赶忙冲过来救场,不过乙已经死了;在愤怒的野猪人的围攻下,甲也咽了气。

两人以灵魂状态跑回尸体旁边,但是看看附近黑压压的野猪人群,却都不敢复活。正在这时,玩家丙(一个牧师)从大路经过,远远地站住看他们的尸体。两人赶忙对牧师喊话,请求她的帮助。丙很仗义地复活了他们,又在后方加以支援。有了T,有了DPS,又有了治疗,三人组成一个稳定的战斗小组,很快就清除了这个区域的野猪人。

从野猪人的尸体上和巢穴里,甲乙丙搜集到不少装备,也完成了任务。他们又一路跑回莫高雷,把打出来的好装备在拍卖行卖给其他玩家,还利用赚到的钱学了骑术。此时,艾泽拉斯大陆的日头已西沉。甲乙丙坐在莫高雷的小酒馆中开怀畅饮,谈论着刚才那场惊心动魄的野猪人之战。丙等级高些,去过附近的尘泥沼泽和遥远的艾萨拉;她给甲和乙讲了不少那些地方的故事;三人约定好,下次再一起探险,之后就纷纷下线了。这是网络游戏《魔兽世界》中的一天。

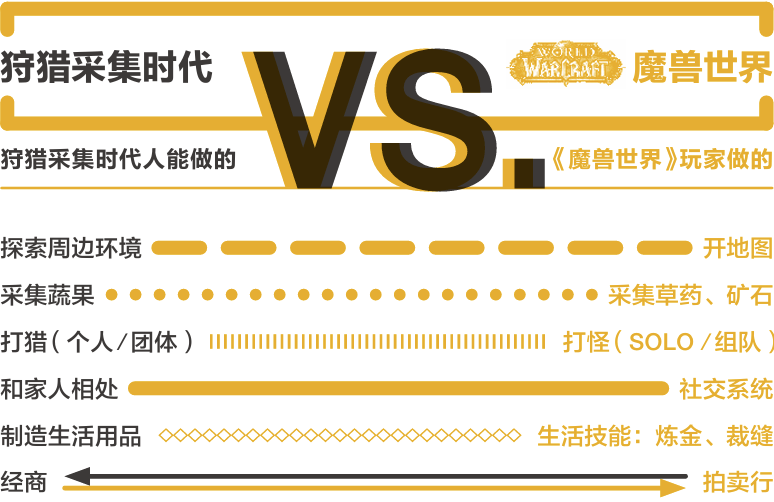

狩猎采集者的一天与网络游戏中的一天,和游戏的精神有什么关联?先来看张图表吧。

你也许注意到,上面的两个“一天”,背景不同,但人所做的事却十分相似。狩猎采集时代人所做的事情与《魔兽世界》中人所做的事情,几乎是一一对应的。实际上,我们在《魔兽世界》这个虚拟的游戏世界中所做的一切,无论是做任务、开地图、打怪或者社交,似乎都在模仿狩猎采集时代的原始人类,而非我们所处的工业时代的人的生活。

长期以来,作为一个玩家,有个问题一直困扰着我:游戏究竟为什么那么吸引人?游戏对人的吸引力究竟源自何方?

实际上,随着游戏对当代生活的影响越来越大,不仅是学界,整个社会的精英人士都试图回答这个问题。来自各个学科的学者利用自己所熟悉的教育学、心理学、脑科学或者行为学知识,试图理解游戏的魅力。政治家们为游戏对玩家的吸引力所震惊,进而督促手下的智囊想明白这一切究竟为什么发生,又会造成怎样的影响。

于是,各种各样的学说涌现出来。目前最为国人接受的,是貌似有理的上瘾论-心流理论-积极心理学。这一套说法的基础,是一套源自文化的假设:游戏是欲望的象征,游戏的主要魅力就在于它是一种上瘾机制。从这个前提出发,秉持在欧美早已衰退的新行为主义观念,一部分应用心理学和消费体验领域的研究者提出了心流理论,进一步为游戏上瘾论提供了理论支持。心流理论说,游戏时玩家会进入一种心流体验(flow experience),他们“完全被所做的事深深吸引,心情非常愉快并且感觉时间过得很快”。这种良好的感觉就是玩家玩游戏的原因。在此基础上,又有一些研究者更进一步,利用积极心理学对游戏做出解读(例如《游戏改变世界》的作者简·麦戈尼格尔),指出引起心流体验的部分,也就是游戏打动人的核心就在于游戏机制,正是游戏机制唤起了我们的积极情感。积极心理学研究者还提议,应当充分利用游戏机制来改变游戏以外的世界——这种做法叫做“游戏化”(gamification)。

读完上面这段,也许你会觉得“嗯,原来我打游戏停不下手,就是因为那些机制让我上瘾”或者“这种上瘾机制真的太危险了,我以后绝对要继续禁止我的孩子玩游戏”,但是我完全不支持这些观点。实际上,这篇文章的目的,就是提出另一套理解游戏魅力的理论。

我认为游戏对于人的吸引力根植于人类本性之中。游戏不是一台机器,它对人的吸引力也绝非源于简单的机制与刺激。游戏应当被整体地看作一种媒介,其根本特征是模拟性和交互性,这两种特性构建出一个玩家可以深度参与的虚拟世界,进而使玩家在游戏时能感受到乐趣。这种乐趣有时候来源于游戏机制,但玩家感受到乐趣并不完全因为生物欲望得到了满足。我们反复在《超级马里奥》中将怪物踩在脚下,在Flappy Bird中操纵小鸟避过管子,在《连连看》中把相同颜色的物体消除,在《我的世界》中建造世界,在《块魂》中把世界像垃圾一样粘成一坨,在《魔兽世界》中击杀Boss……这些多样化的游戏行为绝不只是为了发泄生理冲动或精神垃圾而存在。这些行动能使我们感受到乐趣,根本原因在于,在游戏中我们的行为能够导致变化。换言之,在这些游戏中,我们的行动有意义。

游戏对玩家的吸引,在于它不是一台可拆分的刺激机制组成的机器,而是一个整体,一个有机体,一个玩家的朋友、导师和世界。这正是上瘾-心流-积极心理学理论出错的地方。这些理论将游戏视为一系列元素的机械组合,其中每一个元元素都会对玩家产生刺激。玩家如同木偶,或者巴甫洛夫实验中的“小汪汪” [1],会机械地对一切刺激做出设计师预想的反应。将游戏单纯地理解为刺激,从根本上忽略了玩家在这种互动媒介中主动参与的特性,而主动参与恰恰是游戏的本质。

游戏的本质跟上瘾这件事是完全矛盾的。我们说一个人或一件事使人上瘾,是指瘾君子失去了对自我的控制权和主动权,这是一种消极的状况。毒瘾没有给予吸毒者自由行动的权利,在没有外力干涉的情况下,瘾君子们唯一的选择就是服从于毒瘾的控制。但游戏作为一种媒介,它本身赋予玩家的就是主动性,它赋予玩家一定程度的自由,鼓励他们去主动掌握自己的命运,而不是被动地接收刺激。实际上所有游戏能维持下去,都是由于玩家积极通过行动,在游戏中造成了改变。简单地说,上瘾者是“被控制的人”,而玩家却是“控制者”。

上瘾论忽略的另一个致命因素,是玩家的游戏体验并非与现实隔绝。上瘾论者所假设的游戏世界,是一个消极而机械的空间。其中游戏设计者为了某些目的设计机制,而玩家一定会按照设计师的预料,被这些机制所控制。这让人不禁想到传播学中已经被人抛弃的“皮下注射器”理论,该理论认为老练的传播者可以通过万能的传播媒介把思想注入受众的身体并直接控制

他们的行为。这个理论,以及和它本质相同的上瘾理论,当然是错的。正如传播学所发现的,通过传播过程的东西不可能不发生任何变化,皮下注射器似的思想迁移是不可能的。一个人的个人的、私密的思想,要经过抽象转化为符号,才能被另一个人接收。接收方需要利用自己同样个人、私密的思想,来解读这种符号,并激发出新的思想来。同理,游戏不能使玩家进入一片只由游戏设计师控制的真空,现实生活中的玩家也从来不会像机器人一样完全按照游戏设计师的意图行事。玩家在游戏中的选择,以及玩家可以通过游戏得到的东西,都与他的个人经历、文化背景,甚至生理因素密切相关。用传播学之父施拉姆(Wilbur

Schramm)的话说,“所有的交往者都带着一个满载信息的生活空间,带着丰富的经验储存进入传播关系中,借以解释自己得到的信号,并决定如何回应。”我们可以把这种经验储存,形象地想象成游戏人物身上的BUFF环 [2]。每个人根据先天和后天的个人环境都有不同的初始BUFF,当他们相遇时,他们交互的效不仅取决于他们的个人意志,更取决于这些BUFF本身的相互作用。当然,这些来自现实生活的BUFF,也部分地塑造了他们在游戏中的行为方式。

更进一步说,玩家的主动性不仅体现在他可以在游戏中做什么,也体现在他可以不做什么。一个玩家可以拒绝采用游戏设计师规定的行为,可以拒绝玩下去,可以换其他游戏。他不仅在游戏中拥有选择权,还拥有对游戏的选择权。而这种选择与玩家本身的阅历、游戏经历密切相关。一个熟悉并热爱《上古卷轴》这种自由度高的RPG玩家,可能会觉得同为RPG的国产“三剑” [3](特别是近年的这几代)更像交互性的电小说,而难以把游戏打完。

我不能接受游戏上瘾论对游戏的肤浅理解,是因为这样的理解可能会造成非常危险的后果。《饥饿游戏》中游戏设计师所控制的世界,或是詹姆斯· 冈恩的《快乐制造者》 [4]中被快乐心理学家(书中的快乐心理学酷似麦戈尼格尔所提倡的积极心理学)控制的世界,早已为我们鸣响了警钟。一个将人视作被动、消极的社会机器零件的社会,与《1984》中老大哥控制的世界一样抹消了人性,而且比老大哥的世界更为糟糕。老大哥至少只是安排一切,人们还有一些做出反应的自由;这种机械的游戏化世界连玩家的反应都一一预测计算,生活在这种世界中的人,最好的处境也只有像《快乐制造者》中的道格拉斯一样逃亡。这是非玩家对游戏最糟糕的理解和应 用。

那么,如果破除上瘾论,从游戏的互动性出发去理解游戏的魅力,会得到怎样的结果?我认为,游戏吸引玩家,是因为它赋予玩家的主动性,能够满足玩家在现实中不被满足的精神需求。确实存在一种游戏的精神,它使玩家感受到自己存在的意义,使玩家肯定自己的能力;它强调主动性,鼓励玩家采取行动,结成社群,积极探索;它鼓励玩家开动脑筋,挑战极限;更重要的是,通过制定公开明确的规则,游戏创造了一种平等的氛围,而这种氛围与鼓励玩家行动的精神一起,使游戏成为一个更自由的世界。有关这种游戏的精神,下文将从四个角度深入讨论:生物的人、文化的人、机器的人、生物-机器合一的人。

现在,我们需要绕回一开始的问题:狩猎采集者生活与《魔兽世界》的相似点,和游戏的精神到底有什么关系呢?这个问题比它表面看上去更重要:它涉及到游戏的精神起作用的根本原因。为什么游戏的精神能够对玩家造成影响?这种影响是如何发生的?

在回答这个问题之前,我们必须先谈谈荣格的“二百万岁的自性”。这是分析心理学家安东尼·史蒂文斯(Anthony Stevens)对荣格理论的形象概括,将沉睡在我们每个人大脑最古老部分的集体潜意识誉为“二百万岁的自性”。

“二百万年的自性”理论实际上解释了古老的祖先的记忆是如何在漫长的遗传过程中以集体潜意识的方式通过我们的脑代代相传,又是如何通过神话、仪式、宗教和梦影响到我们现在的生活。游戏作为一种能够创造虚拟世界的媒介,与神话和梦一样,唤醒了潜意识中狩猎采集者的记忆,使它进入我们的意识。

我们在《魔兽世界》中所做的事情与先祖时代的生活如此相似,因为在虚拟世界中,游戏带我们回到了祖先的狩猎采集时代。与工业社会不同,由于生产力水平和技术的限制,那时的世界很大,而个人非常弱小。在这个世界中,个人的行为无论多微小,都能在物理上造成可见的改变。此外,弱小的个人要生活得更好,就必须要依赖部落里的同伴,建立起各种简单的社会关系,需要有信仰。部落“熟人社会”的性质和有限的规模也使人们容易看到自己对其他人造成的精神影响。在这样的环境下,人们更容易形成稳定的自尊。

第一个故事中,无论是儿童、女性或男性,即使是老弱病残,也能为部落生活带来改变。我们也很容易就能注意到,狩猎采集者每天主要的时间花在给家人讲故事以及玩耍等社交活动上。实际上,人类学家对狩猎采集者的研究表明,他们平均每天的工作时间只有两小时左右。回头再去读一下第二个故事,我们会发现,与第一个故事揭示的先祖生活相似,甲乙丙的经历几乎完全是由冒险和社交构成的。

相似之处还体现在冒险或战斗之后,人们所能获得的成长上。和先祖的活动类似,玩家在游戏中的每一个举动,都不仅能造成肉眼可见的改变,还能使他们自己变得更强大。将甲乙丙攻打野猪人的冒险与第一个故事中猎杀野猪相对比,我们会惊异于这两者的相似性。其一,网络游戏中T-DPS-治疗 [5]的战斗铁三角,实际上是对狩猎采集时代战斗策略的总结。其二,在猎杀野猪之后,狩猎采集者得到了肉,由此为整个部落补充了蛋白质,在体格上更强壮了;在杀死野猪人之后,玩家得到了经验,这些经验累积起来使玩家升级,使游戏中的角色更强大,能完成更艰难的冒险。尽管获得的奖励不同,但这两者确实都从战斗之中得到了足以使自己成长的东西。

总而言之,我们在前面所描述过的游戏精神,实际上就是狩猎采集者的精神!这也就涉及到我们论述游戏精神的第一个层面,即从“生物的人”角度来理解游戏。游戏的精神,也就是狩猎采集者的精神,实际上镌刻于我们的生物本性之中。无论在智力上、文化上、技术上取得了多么大的成就,人毕竟由猿进化而来幼年时期的人类难以摆脱身上的动物性。实际上,即使是现今工业社会的现代人,也仍然在某些地方体现出动物性,这也是为什么比较动物学家德斯蒙德·莫利斯(Desmond Morris)称我们这个物种为“裸猿”,称现代社会,特别是城市是一个“人类动物园”。通过对猿类与人类的一系列实证性的比较研究之后,莫利斯指出游戏本质上是一种探索,镌刻于生物本性之中。在人类社会早期,就像在猿猴群体中一样,游戏是学习技能、培养社群基础的方式。实际上,即使不说猴子,从其他具有等级制社会关系的动物群体中,我们也能看到游戏的作用。如果你观察过动物世界中的狼群或狮群,你会发现它们在群体中的地位高低、与群体中其他同类交往的技能、学习捕猎的技能等等,都是通过无数次扑来咬去,滚作一团的游戏奠定的。

鸟类的例子,则能证明源于生物本性的游戏,出现在文化的游戏之前。历史学家赫伊津哈(Johan Huzinga)曾这样说:“在种系上,鸟类远离人类,却与人类共有如此多的游戏特征,实在是令人惊叹。鹤以舞姿竞技,乌鸦以飞行比赛,园丁鸟装饰鸟巢,燕雀吟唱优美的旋律。作为娱乐的竞争和展示

并非源于文化,而是产生于文化之前。”

但是人类毕竟不完全是动物。在生物本性得到控制,文化占据主导地位之后,狩猎采集者的游戏精神,又是怎么流传下来的呢?

从农业时代起,狩猎采集者的精神就一直以另一种形态存在于人类文化之中。赫伊津哈在《游戏的人》这本著作中开篇即批评生物学家、心理学家和行为学家的刺激-反应现象没有抓住游戏的本质。他认为游戏首先是一种文化现象和社会现象,甚至激进地声称“文化以游戏的形式出现,文化从发轫之日起就是在游戏中展开的。文化在滥觞期就具有游戏的性质,在游戏的形态和情绪中展开。在游戏和文化的孪生体中,游戏是第一位的。游戏客观上是可以指认,可以具体界定的,与此相反,文化仅仅是我们靠历史的判断给具体的事物附加的术语。”不过,赫伊津哈所说的游戏,可不是电子游戏,而是一个更大更广泛的概念,“游戏性质的竞赛精神,作为一种社会冲动,比文化的历史还要悠久,而且渗透到一切生活领域,就像真正的酵母一样。仪式在神圣的游戏中成长;诗歌在游戏中诞生,以游戏为营养;音乐舞蹈则是纯粹的游戏。智慧和哲学表现在宗教竞争的语词和形式之中。战争的规则、高尚生活的习俗,全都建立在游戏模式之上。”无怪乎他铿锵有力地宣称“我们不能不做出这样的论断:初始阶段的文明是游戏的文明。文明不像婴儿出自于母体,它在文明之中诞生,它就是游戏,且绝不会离开游戏”。

赫伊津哈的论述很精彩,也为我们建设了一个出色的理论框架。然而作为一个在二战中去世,无缘现代世界的历史学家,他所描述的文化的“游戏”,并不完全适用于随着计算机和互联网崛起,而在现代世界中逐渐占据主导地位的电子游戏。实际上,电子游戏的产生,与工业社会密切相关。没有工业革命带来的技术与知识的联姻,没有计算机产业突飞猛进的发展,电子游戏在物理上就不可能存在。但是,工业社会与游戏还具有更深层的精神联系,它主要体现在这样一个问题上:为什么在工业社会流行的游戏,其精神内核却是对狩猎采集先祖的回溯?

这要从工业文明的问题说起。哲学家田松曾在对工业文明的批判中指出,工业文明的基础是还原论、机械论、决定论。工业化使效率成为第一选择,而万物渴求的效率和功能正是工业文明插入我们头脑的利剑。这三论一起塑造出日益功利化的,意义失落的,人与自然、人与自身、人与其同类的关系都被割裂的现实。换言之,工业文明使人物质富足、技术先进,而精神却空虚贫瘠。在科学统治的世界中,笛卡尔的理性传统在遭遇极端化之后,被扭曲成一种视世界为机器、人为螺丝钉的世界观。在这样的世界中,个人无论是在工作中还是在专业化的教育过程中,都会感觉到自己是一个可替换的“零件”,自己的所作所为不仅无法改变大环境,很多时候连小环境,甚至个人命运都难以改变。当行为无法造成改变,意义就已经失落。

游戏作为一个虚拟世界的媒介,恰恰是机器社会的反面。麦克卢汉在《理解媒介》中说:“一个人或一个社会没有游戏,就等于堕入了无意识的行尸走肉的昏迷状态。艺术与游戏使我们与常规惯例的物质压力拉开距离,使我们观察和询问。作为大众艺术形式的游戏给一切人提供了充分参与社会生活的直接手段。没有游戏这种大众艺术的人,往往像毫无意识的自动机器。”

这个机器社会的反面究竟是什么样子?游戏所创造的的,其实是万物互相联系、彼此依存的世界,这是狩猎采集者有意义的世界。在文明产生之后,工业文明之前,这个曾经繁盛的世界的精神遗存被我们称作古典精神,或者人文主义。希腊人口有限的民主城邦,是文明社会中第一个狩猎采集者精神的继承和发扬者。通过将游戏精神与农业社会相结合,希腊开创了一个模式,通过罗马和中世纪的阿拉伯人薪尽火传,并在印刷术产生之后,通过文艺复兴点起了人文主义的燎原大火。伴随着近代西欧的崛起、全球化的联系增强,以及文化上的强大辐射力,这场大火的影响遍及中国,甚至一直延续至今。

人文主义的核心,仍然是人,不是螺丝钉,也不是机器。古典精神的主角,都是能造成改变的人。希腊神话中的英雄就生活在一举一动都能产生意义的世界之中,赫拉克勒斯的十二伟业 [6]既包括对人工环境的改变(奥革阿斯的牛圈),击败猛兽的冒险(涅墨亚狮子、九头蛇许德拉、厄律曼托斯野猪、斯廷法利斯湖怪鸟等),也包括对自然的驯服(阿尔忒弥斯的金鹿、赫斯伯利德斯的金苹果),甚至还有政治上的改变(亚马逊女王希波

吕忒的腰带)和经济上的变化(巨人革律翁的牛群),几乎囊括了一个人对世界所能造成改变的所有类型。一位现代的玩家很容易就能发现,几乎在他所有的冒险中,自主性、战斗、对极限的挑战,以及与周围世界和人的亲密关系,是任何一个好的RPG主角都曾经历过的。

然而,西欧文化毕竟只是人类文化中的一支。即使它影响并塑造了近代文化,还是有像中国这样具有漫长异质文化传统的古国。在我们的文化中,游戏精神几乎从未存在过。

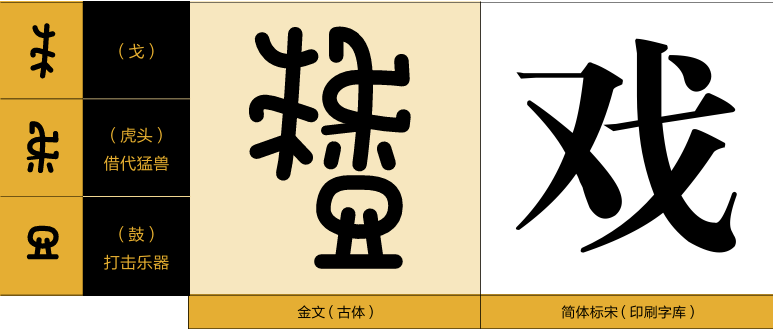

从几个字的分析说起吧。作为表意文字,汉字本身就蕴含着丰富的文化基因。我们常用来单独表示“GAME-游戏”这个意思的,主要有“戏”和“嬉”这两个字。

“戏”这个字,从古到今,字形的变化是这样的:

从早期的字形来看,“戏”字的本义是奴隶或死囚在宫中表演斗兽。段玉裁在《说文解字注》中,则从部首出发理解“戏”字,说这个字源于兵器间可以打来打去,从而具备了“有趣”的意思:“一说谓兵械之名也。引申之为戏豫,为戏谑。以兵杖可玩弄也。可相斗也。故相狎亦曰戏谑。”无论是哪种说法,“戏”都是不严肃的,而且这个字具有一种视生死若轻、娱乐为重的反常、残酷的成分。

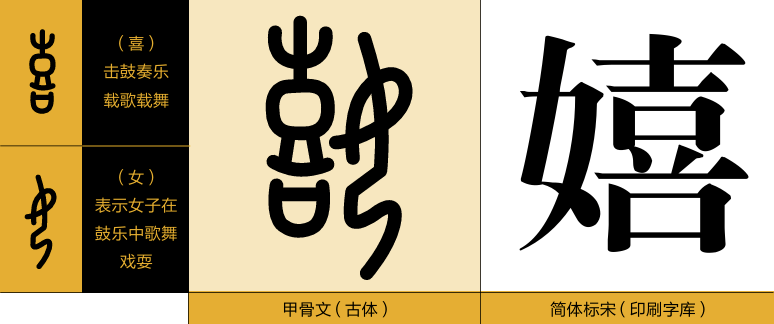

再看“嬉”。

“嬉”字的结构比“戏”更明显。从字形来看,“嬉”是女子在鼓乐中歌舞戏耍。这个字可以分成“喜”和“女”两个部分看。“喜”是“嬉”的字眼,形容了游戏的心理状态,而女字旁则将“嬉”为代表的游戏行为打入与主流文化、与工作相对的家庭领域。与“戏”相同,“嬉”字也是不严肃的。

“戏”、“嬉”这两个我们文化中最常拿来形容游戏的字,其实清晰地反映 了中国文化对待游戏的态度。这种态度主要是负面的,可以从两个方面来理解。

1.游戏=反文化

中国的文化土壤作为一种强调成熟、老成的成年人文化,对游戏特别缺乏宽容。中国古籍中提到“游戏”时多与贬义语境相连。《资治通鉴》全书中,游戏两字共出现20次,多出现在描写昏君的篇章中,且与乱国佞臣、仆、妾、奴相连,游戏者不是昏君就是有篡位之意的乱臣贼子。唯一一次不含贬义的“游戏”的主体并不是人类,而是两条龙。这里暗含着一种文化预判,即游戏属于动物层面的行为,从根本上是生物的、反文化(或者至少反中国文化)的;游戏的成年人绝非圣贤,甚至都不能算是合格的社会成员;君主凡游戏者必为昏君,或本身就是蛮邦藩王。

2.游戏=丧志

将游戏与严肃相对立是我们文化中的另一传统。通过将游戏与严肃的事情切分开,游戏成为了工作的对立面。在农业社会中,没有工作时间的概念,一天可以完全是工作时间,也可以完全用来休闲。在这种情况下,花在游戏上的时间就不能花在工作上,因此玩游戏就是缺少上进心,就是“丧失”进取的志向。前面曾提到的我国古籍中,凡与游戏相关者必为昏君佞臣,就是对《尚书》中这句“玩人丧德,玩物丧志”的直接反映。

这种观念在强调勤奋的农业社会中也许具有合理性,但也只是针对要出仕的儒家弟子有效。中国古代的道家传统,以及各种古籍中记载的文人雅士,往往都具有“游戏人生”的态度,并不排斥乐趣与享受。哪怕是儒家子弟,在对官场失望后,也有可能转向道统而怡情自娱。抛开魏晋名士不论,即使到明清,也还是有李渔、张岱这样的知识分子,醉心于“玩物”,甚至设计出游戏。《红楼梦》中的诗社、酒令都是古人的游戏,而贾宝玉作为“丧志”的不肖子,更是让我明白,通过游戏所丧失的“志”,只不过是仕途经济而已。在个人主义盛行的现代社会,“志”的内涵已经变换成为个人成长。从这个角度来看,贾宝玉只怕是《红楼梦》中最玩物得志的一员了。

不过,工业革命和科技革命之后的现代社会与古代的时间观念已经不同。八小时工作制使得工作时间与休闲时间分开,娱乐也因此具有了合法性。现代人的一天中,游戏与工作已不再是非此即彼的矛盾关系,而是可以和平共存:你可以在上班时工作和学习,下班时玩游戏。随着互联网技术的发展,分散式工作成为可能,创意成为新经济增长点的时候,游戏作为一种激发创意的媒介,开始能够促进工作。正如赫伊津哈所说:“游戏的概念比严肃的位置更高一档,因为严肃谋求排除游戏,游戏却能很好地包含严肃的成分。”新的社会形态和技术使游戏可以不再丧志,而成为“促志”的表现。

在前面的回溯中,我们看到在人类历史的漫漫长河中,随着社会、文化、历史、生物、技术的变化,游戏的精神尽管保持着同样的内核,却在不同时代以不同的面貌出现。那么,在技术蓬勃发展,整个世界越来越成为一张互联网的当下,游戏的精神又会有什么样的变化?

在《失控》中,凯文·凯利展示了一个生物学与机器合一的世界。也许,在文化的人和机器的人缠斗多年之后,我们迎来的未来,是生物-机器的人。在这种共同进化关系中,游戏可以发挥出比过去任何一个时代都更显著的作用。游戏具有简单规则衍生出的无限复杂性,“哪只手里有钢蹦儿”与“镜子上的变色龙”这样的谜题具有同样的递归逻辑。游戏的这种特性使冯·诺伊曼(John von Neumann)研发出用于计算机的可编程逻辑,开辟了控制论的新领域,并通过游戏动力解释经济,创造了博弈论。博弈论充分利用了游戏的随机性,使经济学的动力问题具有趣味性;游戏带来的玩家自主性,也使得复杂性从博弈局面中涌现。博弈论的社会困境所涉及的四种博弈:草鸡博弈、猎鹿博弈、僵局、囚徒困境实质上都是游戏,都是在最大化考虑玩家自主性的情况下,进行意图揣摩,从而决定在博弈情境下采取的策略是合作还是背叛。由于对方的意图难以全预测,游戏的过程具有竞争性,结果具有随机性,而乐趣随之而生。

机器的人和文化的人时代,游戏与工作、与主流世界的两分,在这个新的时代似乎已经不再适用。无论是上面所论述的博弈论的本质,还是更直观地,从博弈论的名称—— game theory ——来看,游戏与影响世界的学术理论之间的界限已经很模糊了。也许我们正在逐渐进入一个无需为游戏的合法性辩护的世界。被尼尔·波兹曼极端地称作“娱乐至死”的这个以娱乐为文化精神时代,也许正是游戏能发挥最大作用的时代。

比如,博弈论就充分利用了游戏的特性,使其在更大的社会领域内发挥了巨大作用。在博弈的过程中,玩家能感受到乐趣,但博弈的目的并非为了乐趣;博弈实际上体现的是一种共同进化和一种共同学习的过程,它服务于更实际的目的。由于博弈论实质上适用于各种类型的自适应个体,它所能得到应用的范围几乎可以囊括整个社会和自然界。恰如凯文·凯利所说,“细菌、犰狳,或是计算机里的半导体器件,都可以根据各种回报机制,在眼前的稳妥收获与未来的高风险高回报之间做出权衡。”从这个意义上说,作为游戏的博弈论在社会领域的再利用,使我们进一步思考秉持游戏的精神,我们能做些什么。答案很简单:正是我们在前文提过的、现在风起云涌的“游戏化”。这一段旅程,由两个故事引发对游戏魅力的思考,进而穿越了整个人类发展史,只为提炼和理解游戏的精神。现在,当旅程迎来终点之时,我们得问自己一句:“就算真的存在游戏的精神,那又怎么样呢?”

一切都会不一样。

实际上,无论喜欢与否,我们已经生活在一个游戏的世界中。

新一代的零零后、一零后,从婴儿时期起就通过iPad等平板电脑接触游戏,又在手机游戏的陪伴下长大。移动设备的普及使许多之前游戏所没能影响到的玩家有了游戏的条件。通过主宰他们的碎片时间,游戏逐渐渗入了他们的生活。网页游戏的流行,以及其无需客户端的优点,使游戏悄然无缝地渗入了人们的工作场所。任天堂系和索尼系掌机,以及加入了微软的三方博弈主机平台则不断将手机游戏拓展出的新玩家固化为游戏消费的生力军,以及将已经是玩家的群体按照对游戏的爱好进一步分群分层。

在这个游戏的时代仍不是玩家的那些群体,也处于游戏的影响辐射圈之内:无论是手机应用、杂志、海报还是主流电视台的游戏广告,游戏都已经占据了主流媒体,一天24小时,只要你处于大众传媒的轰炸范围,就能接触到和游戏有关的信息。就算你不读书不看报不刷微博知乎,无论是上班、坐地铁、还是在公交车站,甚至菜场,处处都见得到玩游戏的人。

游戏就像《口袋妖怪》世界中的小精灵,时刻陪伴在我们身边,等待着我们的召唤。你可以选择养或者不养,但你无法否认它的存在,也无法无视它的重要性。

在这样的时代,人人都可以,人人也都应该,在充分理解了游戏的本质和游戏的精神之后,成为一名游戏化设计师。

这并非天方夜谭。互联网时代MOOC平台以及众包式知识平台的涌现,使得获取知识和技术变得前所未有地容易。各种各样的可视化编程工具以及游戏开发组件都降低了个人开发游戏的门槛。近年来独立游戏逐渐崛起正是得益于互联网降低的技术门槛;这些更注重人文精神、注重玩家体验、注重成长和意义的游戏,也正反映出玩家的需要及玩家群体强大的创造力(很多独立游戏开发者都是普通玩家)。在这种背景下,每个人和游戏化设计师之间所隔的,不过是观念的启蒙、动手的勇气以及学习能力而已。游戏化真的可以让你的生活变得更富有创意、更有效率也更愉快。在单纯地消费了游戏的乐趣之后,让它在更深的层次为你的生活和工作服务,肯定它对你精神生活的影响和价值,可以使你逐渐成为更好的人,使你与游戏的关系更健康,也能使你身边的人更包容你对游戏的热爱。毕竟,生活在虚拟世界中固然美好又有成就感,现实却可能更棒、更超乎想象。

保持玩家之心,享受游戏给你带来的乐趣和感动,但不要忘记张开你的游戏化设计师之眼,思考游戏中哪些机制或者创意可以在现实生活中为你所用。时刻记住游戏不仅是二次元的,也可以是三次元的——然后放手去在三次元世界中实现它。

我们的未来,一定是游戏化的。

Leave a comment