文章来源:SSIR斯坦福社会创新评论,2022年1月26日

原文网址:https://mp.weixin.qq.com/s/k0RY5p2H_F8Q5OYt5XvJUg

受新冠疫情下宅经济的刺激,中国游戏产业发展迅猛。

据《2021年中国游戏产业报告》显示,2021年,中国游戏市场用户规模达6.66亿人,实际销售收入2965.13亿元,同比增长6.40%。

在许多人看来,产值规模巨大的游戏已然成为一种大众娱乐形式。然而,实际上,从社会影响和文化影响的角度来说,游戏更像是一种亚文化——游戏中的许多术语,不玩游戏的大众仍不理解;还有许多人对游戏充满偏见,认为它是电子海洛因、危害青少年成长等等。

2021年12月22日,在2021斯坦福中国社会创新峰会其中一场线下分论坛中,多位游戏研究者、文艺批评者、游戏文化传播者、社会责任践行者和跨界创新实践者和齐聚,围绕“为什么我们需要游戏知识分子”这一话题进行探讨,聚焦游戏对社会的正向价值,希冀更多人看见游戏与社会结合时,那些巨大的潜力与可能存在的挑战。

▲ “游戏的人”(Homo Ludens Archive)档案馆中,收集了很多游戏相关的历史文化资料。图右下角《游戏批评》的编辑方针中写道:“一个游戏软件既是一件商品,又是一件作品,我们更愿意从作品的角度去评论一部游戏。”1994年《电子游戏软件杂志》创刊时,办刊方向是:……为游戏迷证明,为游戏业指路。在刘梦霏看来,这些创办人是中国初代的游戏知识分子。

我们怎么样才能把游戏从一个亚文化的地位提到一个大众文化的地位?依照刘梦霏的说法,当下所讨论的游戏和大众所认知的电子手机游戏其实不是一类游戏,“我讲的游戏不是一套消费体系,不是一套赌博系统,而是一个文化产品,可以载道,可以传递文化价值。” 刘梦霏表示,游戏知识分子真正的目标是——既是知识分子,也是游戏人。游戏人未必非要自己去做一个游戏,也可以是反思者,并努力地把思考的声音传出去,把可能的工具赋权给更多人,促使更多人加入游戏知识分子的行列。

▲ “游戏的人”档案馆馆长、游戏化专业委员会学术委员会主席、游戏化设计师、北京师范大学游戏学者刘梦霏博士

在传统语境下,“游戏人”、“知识分子”都是很常见的词,为什么要把它们糅合在一起?何为“游戏知识分子”?论坛中,宋雅文介绍了“游戏知识分子”这一概念及其背后的问题意识。

▲ 游戏文化传播者、超元域文化科技有限公司创始人,独立游戏开发者活动组织者宋雅文。他曾发起了一系列活动,包括如“游戏的人”的聚会,即在各大城市,组织本地的游戏开发者和游戏爱好者聚在一起,彼此认识。

按百度百科的说法,知识分子,是指有独立思考能力、以阐发或者运用知识为工作的脑力劳动者。在此基础上,宋雅文提出,游戏知识分子指的是在游戏产业里不甘于只做脑力搬运工,而愿意主动思考,运用自己的知识与智慧挑战现有的环境框架,并为游戏产业带来更高价值的游戏人。

宋雅文认为,作为一名游戏知识分子,首先应该积极思考并提出一些重要问题。值得讨论的话题包括:

▲ 图为宋雅文发起的语聊节目“游戏玄学之夜”和听友分享的观点,在不经意间召集了很多游戏知识分子。

在秦兰珺看来,古希腊人身上有一种可贵的游戏精神和人文精神。当继承了希腊人文精神的欧洲人在建立最早的大学的时候,无论学生是想成为牧师还是医生,都要先学习几何学、音乐学、天文学等可能不那么实用的课程。在希腊人看来,首先要成为一个人,才能成为一个对社会有用的人才,而往往是这些(世俗意义上)没用的东西才可以培养(真正的人文精神)。“正因追求无用的、充满游戏精神的知识和智性活动,才成就了独特的希腊文明。”

秦兰珺感慨,曾经在某个阶段,游戏和知识分子几乎是同义的,知识分子的概念中必然包含游戏精神,正如以席勒为代表的浪漫主义知识分子所言,艺术来自游戏,所谓的游戏精神、艺术精神、人文精神、自由的精神和人的精神实际上是一回事。

▲ 北京大学中文系博士,中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所副研究员秦兰珺主要从事新媒介文化相关的研究,其中涉及一些游戏研究。她以古希腊文明为例,介绍了游戏精神和知识分子之间的关系。

但如今,却需强调“游戏需要知识分子”这样的问题,正是因为这两者分离太久了。按秦兰珺的分析,因为游戏变了,知识分子也变了。“一个重要的原因是当下的社会变得非常功利,强调我们做的每件事情都必须要有用,尤其要服务于KPI,服务于打怪升级。” 众所周知,当前,主流游戏的其中一种核心机制也是打怪升级。“打工人日常上班是在打怪升级,下班玩游戏也继续打怪,某种程度上恰恰体现了游戏精神的丧失,什么事情都要有用,什么事情都要以功利去衡量。”秦兰珺说。 在游戏发展史上,爱玩且有梦想的人类从来就没停止过这样的提问——游戏真的可以改变世界,发挥正向价值吗?为此,秦兰珺以经典游戏“大富翁”的前身“地产大亨”的发展故事为例,展现了游戏拥有的表达、批判潜力及其对现实社会带来的深刻影响。(点击链接,详细阅读秦兰珺的分享:从“大富翁”的演变史看游戏对现实的影响)

▲ 秦兰珺在论坛分享结束时提出了掷地有声的问题

作为一名游戏人,邓卜冉也在思考知识分子思考的问题,同时通过游戏创作来表达所思。对于“游戏知识分子能为游戏做什么?”这个问题,邓卜冉的答案是:带着对游戏和游戏开发的批判去做游戏。

▲ 邓卜冉是游戏《完美的一天》的制作人,目前专注于叙事游戏的研究和制作。

邓卜冉认为,做游戏的人往往过于关注怎么去把游戏做成功,而事实上,游戏人不仅需要游戏开发的理论,更需要一套有关游戏和外部世界关系的理论。

▲ 对于游戏和外部世界的关系,邓卜冉认为,游戏既是一种空间,也是一种商品,同时也是一种权力的延伸。

邓卜冉进一步解释,商业游戏,即按照资本主义的逻辑生产文化产品,遵循成本最小化、利益最大化的原则。“商业游戏通常从复杂的商业逻辑范式出发,相较于情绪或者记忆,他们往往更相信数据和逻辑,例如,从已经获得商业成功的游戏中提取数据,再做分析。”邓卜冉说,实际上,商业公司是面向数据在开发游戏,逻辑替代了情绪,成为游戏作为文化商品和社会大生产的前提。

对于游戏的对象,邓卜冉称,如果游戏仅仅是面向制作者自己,将失去争夺“无用空间”的机会,失去负责任的自我批判。邓卜冉强调,游戏知识分子中,制作者的目标不仅在于对游戏相关知识的探索和追问,更在于和大众的联系和影响。即在自我批判的同时,思考如何让游戏更加大众化,具体怎么做等等。

显而易见的是,游戏正在改变世界,那么其实制作游戏就是一种改造世界的实践。邓卜冉进一步发问,在仅依靠行业自律声明收效甚微的情况下,游戏知识分子要以怎样的精神面貌,同主流文化以负责任的态度交流?中国的游戏要怎样顺应时代潮流?

游戏(行业)虽然是资本和技术的高地,但却被常形容为“文化困境”。对此,叶梓涛认为,并不是游戏完全没有文化,而是主流文化圈很少为它发声,处于失语的状态。实际上,很多独立游戏的美学发展得很好,但却没有得到(主流文化的)重视;此外,除了文化圈,游戏界自身也不够重视对电子游戏的思考。

▲ 叶梓涛是腾讯NExT Studios游戏设计师,同时也做很多游戏+艺术的跨界尝试,是独立媒体实验室以及播客《落日间》的主理人。

叶梓涛将电子游戏比喻为一个球,尽管有一些线与主流文化连接,但很难真正够得到,和文化的大基底实际上是分离的。按叶梓涛的说法,目前,在游戏领域,面临一种尴尬境地:既想要独立,建立专属的内容,又担心和大众文化圈脱离联系。

叶梓涛认为,在谈“游戏知识分子”这个概念的时候,游戏界要有对圈内和电子游戏的反思,对外界和文化圈的发声与解释,要讲讲和自身实践的关系,帮助大众增加对游戏的反思。

据叶梓涛观察,目前,在研究者和玩家之间可能会有一种敌意出现。以艺术实践为例,很多实践项目是社会参与式的,需要找农民工交流。但实际上,他们的艺术话语并没有和社会发生交流,只是在借用社会进行自己的话语生产。

那么,作为一个电子游戏开发者或者其他从业者,想做出更好的游戏,交流的姿态是怎样的?应该追求哪种让双方均有获益的理论话语?

叶梓涛表示,首先,做游戏的人应该有自己对于学术的独立思考,要有相对开放的信息,选择有助于交流的语言和战友,寻找合适自己的问题,整合出更大的图景,共同创作。第二,要坚持研究和创作。游戏分子得去做相关的梳理和研究,并借助播客等多媒体方式进行传播。就像谷歌,做了很多开源项目,都很有创作性。电子游戏,也需要实践、理论和研究结合的小的实验室。

▲ 叶梓涛落日间媒体实验室中的“日|落 译介计划”,他希望以「有助于我们思考电子游戏」的标准选择一些好的文章进行翻译与展示,而这并不去强调某一特定的学术传统或者是脉络。

“可以主动做些‘中间’的工作,如翻译、研究、游戏创作和分享;寻找合适自己的问题,寻找自己的理论战友,追寻一种祛魅的谈论,形成自己的思考选择。”总而言之,叶梓涛强调,在跨界的时候,界可能并不存在,只是场域自身的流动、固化。“不如勇敢地越过本来不存在的界,这是我期待的相互理解的交谈方式。”(点击链接,详细阅读叶梓涛的分享,并了解更多他的跨界行动实践:电子游戏的文化困境 |落日间)

游研社是一家以“泛”和“有趣”为特色的游戏媒体。游研社创始人楚云帆曾任职于网易和新浪游戏,在他看来,作为一个游戏媒体,所做的事情就是把更好的游戏介绍给玩家,让大众感受到游戏的力量,把它传播出去,让大家共情。

如何打破圈层,更有效地讨论游戏?楚云帆认为,实际上,游戏只是一个普通的娱乐行为,不必过度标榜和拔高。作为游戏文字工作者,脚踏实地做好自己的事情,一步一步做出来即可。

除了游戏媒体,不少游戏公司都在积极探索“游戏正向价值”。

完美世界产业发展研究院执行院长乔婷婷分享了几个案例,展现游戏如何和一些更传统的文化机构形成联动。

她发现,首先游戏是一个符号,这个符号跨越了种族和文化差异,变成了(全球)青年人交流的一种语言;其次,一些电竞游戏竞赛变成一种综合性、文化性的传播赛事,追求公平、公正和公开。用这种新形式演绎文化传统,逐渐为更多人所接受;第三,一些博物馆越来越能接受创新多元的传播方式,包括游戏,他们希望通过“游戏+文化”的方式,把更多年轻人吸引到传统的博物馆。

对游戏公司而言,要想兼顾游戏产品的“游戏性”和“功能性”,仍存在现实挑战。

据三七互娱的伊芳菲介绍,三七互娱正在研发一款孤独症(人士)康复辅助的小游戏,在游戏中,玩家通过“通关”的形式,体验社交场景,例如买东西付款。当孤独症人士,尤其是学龄前智力等同水平的孩子,在生活中遇到困难时,因为在游戏中对这些社交场景有一定的熟悉程度,或许能减轻一点实际的麻烦。

“但一些医务工作者、学者觉得,这个东西做出来以后就不像游戏了”,伊芳菲说,难点在于,除了要顾及功能性,游戏最基本、好玩的要素也需存在。

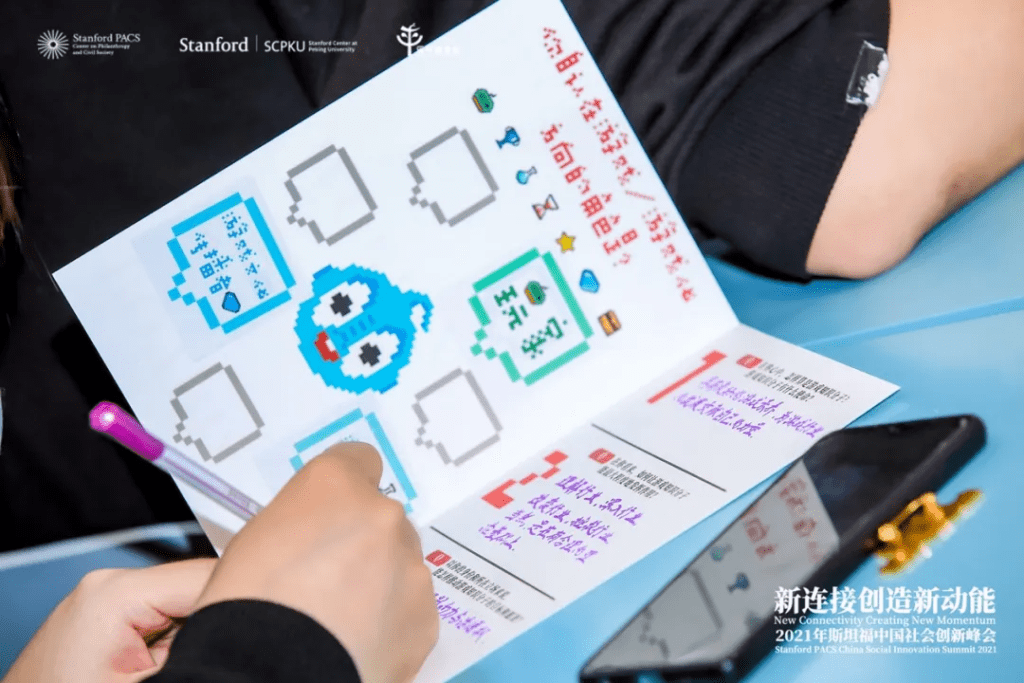

▲ 图为现场参与者填写工作坊卡片;卡片内容引导参与者思考自己在游戏/游戏化中的角色,角色分类包括玩家、游戏制作者、游戏研究者、跨界创新实践者、游戏文化传播者、游戏化设计师和社会责任践行者;其中参与者也可用自认的角色来描述自己。同时,参与者也需要思考三个问题,分别是:在你心中,怎样算游戏知识分子?游戏知识分子有什么使命?在你看来,如何让游戏知识分子能最大程度地发挥作用?以及,以你的身份和所在立场来说,能怎样推动游戏知识分子的目标和愿景?(点击文末“阅读原文”,可查看所有参与者的答案;并可留下你的思考。)

论坛最后,乐平公益基金会联合创始人兼执行理事长,《斯坦福社会创新评论》中文版出版人、主编沈东曙分享了他的看法。 他认为,游戏知识分子要玩,要有反思,还要有公共性;“关键在于看见各种利益相关方,创造公共场域的讨论,并推动产业与公共政策的正向变迁”,沈东曙说:“公共利益是很难说的事情,谁能代表公共?我们经常被代表,难的事情在于自己代表自己,还能和一群人建立连接,产生共识,和平相处,并创造共同的利益。”

不管是如保留初代游戏知识分子资料的“游戏的人档案馆”的所在,还是线上线下为游戏知识分子提供并创造的公共讨论空间,或者是游戏制作人实践的作品游戏,以及包括在提升游戏素养大众教育方面的工作,是能与宏大的中国游戏产业一道,多元地辐射影响力的。

无论是玩家、游戏制作者、游戏研究者,还是文艺批评者、游戏文化传播者、社会责任践行者或跨家创新实践者,都可以一道同行,秉承“打开新局面”的精神面貌,在利益相关者的浪潮下,建立互信并行动,从而释放游戏更大的正向价值潜力。

这场讨论是一个开始,在不远的未来,希望有更多同道者加入到游戏知识分子的联盟之中,促成一些真正有助于游戏知识分子萌生的场域,创建连接,并壮大实践活动,共同推动游戏产业与公共政策的正向变迁。

Leave a comment