文章来源:《信睿周报》第84期

原文地址:https://chuangshi.qq.com/read/45728047/45

历史学与公众的关系,是历史学在当代面临的最重要也是最大的挑战之一。实际上,“历史学之用”早就与公众紧密相关。从山洞中的岩画,到莎草纸与刻满楔形字的泥板,再到龟甲与竹简,历史一直是人类积极保存自身记忆的重要途径。我们很难跳脱出自身来书写历史;我们所写的历史总是不可避免地是“我们”自己的。这里的“我们”不仅是以个人身份在发言,更是我们受所在社会、文化、性别环境影响之后的一种“合奏”。

在近代史学作为一门学科确立之前,希罗多德等传统史家曾是叙事的艺术家与文献的综述者。在19世纪科学化的历史学的建设进程中,史家逐渐变为“专家”,成为档案材料的收集者与研读者。而现在,随着公众史学[1]的流行,我们也许可以见到史家身份的第三次转化——成为“数字工具的评议者”,在专家身份的基础上关注长叙事、大问题,在数字之流中为这个时代下锚。

在21世纪的第二个10年重谈公众史学,既是因为它在承担着“面向大众传播历史”的使命、具有“以历史方法解决公共问题”的应用特性之外,在科研方面拥有可以向学院派史家提供助益的功能;也是因为它有了新的发展与新的可能性——这与数字技术息息相关。可以说,21世纪的公众史学最“公共”的发展就是数字人文,这是历史学对数字时代的回应,而数字化的现代世界也为史学提供了新的方法与视角。

数字人文潮流影响下的公众史学,在研究对象与方法上都有所拓展。从传统的以文本和文献为主的历史研究到“更加注意各种视觉再现的作用”,不少传统史家忽略的新史料被加入到历史学者的工具库中。对这些新史料进行研究,有助于我们真正理解此前在精英史学中失语的“公众”的历史,因为“在一个并非全民识字的社会中,视觉形式发挥着重要作用”。[2]

历史学为什么重要

林·亨特

北京大学出版社, 2020

此外,数字人文也将数据库列入史家的案头工具中。古籍与档案的数据化不仅为学者访问第一手史料增添了便捷,更为新的研究带来可能性:跨数据库检索使得史家可以在各种主题的数据中找到内在关联,并揭示文化与社会的不同侧面。不过,数字人文的潜力并不限于此。计量史学、量化方法、数据库的使用都是新的“技”与“术”,而当数字人文变成了“数据库人文”,无疑是对公众史学带来的新史料与新可能性的浪费。在数字时代,公众史学最值得重视、能够同时在“技”“术”“心法”方面带来新的可能性的新大陆,是游戏研究。

游戏研究是针对数字游戏进行研究的专门领域。2001年,英文期刊《游戏研究》(Game Studies)的诞生以及DiGRA(数字游戏研究协会)的建立,使其得以作为一个独立的学术领域在国际上蓬勃发展,并围绕核心问题“何为游戏”“游戏对人、对社会能有何种影响”产生了大量成熟的讨论。

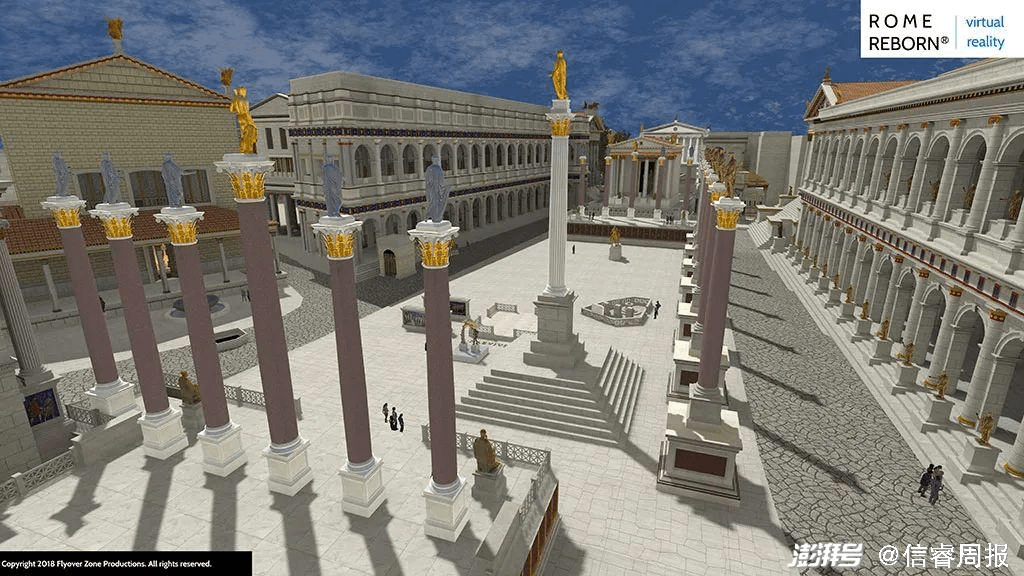

该领域尚未取得国内史学界的关注,主要因为很少有中国史家将游戏视作一种史学对象——在大多数情况下,既不知道如何认识游戏,也不知道如何利用游戏。而公众史学和数字人文的视阈已经为利用游戏铺垫了一条道路。“历史遗迹的参观者不仅想要阅读铭牌、看展品、听讲解,甚至还会观看有组织的表演;他们有时候还希望通过历史重演和其他形式的虚拟体验更直接地回到过去。”[3]从历史遗迹探访到历史人物扮演,再到纪录片的历史实景节目,海外的公众史家已在尝试各种能“原样重现过去的生活”的方式,比如“罗马重建”项目等。不过,这些项目大多数在以较高的成本支撑一段较简单的体验。

Rome Reborn, VR Project ©Flyover Zone

具有前瞻性的史家已经开始关注到“数字建模”对历史体验与历史表演的重要作用,但其对观众行动的期待往往与线下场景并无二致,即“来逛,来看展品说明,来截图拍照”,没有想到这样的场景可以容纳更丰富的行动可能性——为观众提供在历史情境中做选择、采取行动的机会,由此直接影响其历史认同。

直接导向历史行动,通过行动将被动的“观众”转化为主动的“玩家”,为他们塑造专属的历史体验,并在行动的过程中影响其民族、文化、信仰、社会认同,这是数字游戏能做到,而史家一直没有意识到的。这里所说的“游戏”,并非出于教育目的专门制作的功能游戏,而是作为商品的游戏。笔者曾撰文论述过游戏的历史性,以及游戏与历史结合后可能产生的理论与实践的多重关联,[4]也曾从经济模式出发,将游戏区分为作品游戏、消费游戏、赌博游戏。[5]期待这些研究能为史家提供一些利用游戏的思路。

简单地说,游戏本身即一种史料。从物质文化史的角度来说,数字游戏是工业社会流水线与资本主义双重作用下的产物,从策划、创作到销售,游戏、游戏创造者与玩家同处于物质文化网之中,受到具体的时间、空间、文化与技术的影响。厘清游戏的物质文化史,也是在为一代又一代玩家的童年与游戏环境作传,有助于史家理解数字时代技术与文化、游戏物件与社会精神之间的种种关联。当然,在游戏史流失的过程中,对游戏本身进行整理与保护,并从中发现中国游戏的特性,也是史家应当关注的重要方面。对此,笔者所建立的“游戏的人”档案馆[6]的若干实践,应可为公众史家提供一些抛砖引玉的理论与实践的可能。

游戏也有着非常精神性的一面。宏观而论,赫伊津哈在《游戏的人》中提到“人类文明产生于游戏之中……你承认了游戏,你就承认了精神”;微观而论,人们玩游戏的动力既是它所带来的心理满足,亦是对它填补工业社会断裂的意义链的期待。[7]游戏往往会像“时空胶囊”一般展现出所在文化的核心特性或社会的核心动力学逻辑。例如,从流行游戏的变迁来看,几年前流行的以《魔兽世界》为代表多人在线角色扮演游戏(MMORPG),需要玩家与其他玩家并肩作战、拯救世界;近年来流行的移动游戏,以《王者荣耀》为例,则代表着一种新的游戏类型——多人在线战术竞技游戏(MOBA)的崛起,这类游戏强调玩家对战,单局游戏时间更短,目标只有“和队友一起摧毁对方水晶”一条;随后代之而起的“大逃杀”类游戏,则是一种玩家在险恶的环境中彼此斗争的生存游戏,玩家中只有一位能取得最后的胜利。这一演变折射的是一个竞争越来越激烈,而玩家却日渐无法对之造成有意义的改变的、主体性日渐减弱的世界。

游戏的人

约翰·赫伊津哈

北京大学出版社, 2014

史家杰森·贝吉(Jason Begy)的研究涉及对几个有关19世纪铁路与帝国建设的桌面游戏的分析,他将桌面游戏视为一种物质文化的聚合体,其中展现了大众对历史的理解。[8]这种方法同样应用于数字游戏研究。实际上,数字游戏的反馈环比桌面游戏更强,玩家自主行动带来的移情更深,也更容易对在游戏中体验到的内容和观点产生认同,这些认同集合在一起,便构成了大众对历史的普遍认知。目前学界已有不少针对公众在游戏中如何理解历史以及形成集体记忆的研究,如关于波兰[9]和纳粹[10]的研究。游戏玩家、设计师与发行商都会受到社会与文化风尚的影响:流行的社会话题常常会成为游戏的主题,人们对社会现象及历史的认识也会在游戏中得到充分展现。比如,游戏《轩辕剑汉之云》力图展现的并非完人的诸葛亮形象,不同于儒家的传统观念视角,而与后现代史学、新文化史的发展带来的新视角密切相关。

随着2017年历史游戏研究(historical game studies)发布专刊并组织专门的国际会议,其作为一个单独领域被建立起来。海外学界对游戏的关注已不再聚焦于游戏是否准确再现了史实,而是将重点放在理解游戏的形式如何传达及影响历史之上。历史被看作一个“跨越多种媒介形式、实践、社会领域和利益相关方的共享的文化过程”,而游戏开发者与游戏本身“试图建立起一种(针对历史的)权威感和真实性,与此同时充分意识到在史学中借鉴史实与主观性之间的冲突与相互作用”。这种对历史的认识与新史学、后现代主义和数字人文等学术潮流的发展直接相关:一方面,史家的注意力不断从精英文化向大众文化转移,这也是刘北成老师所谓的“从宏大叙事转向地方性知识”[11];另一方面,语言学的转向与后现代主义都使“历史的糖衣融入了历史的蛋糕之中…….形式与内容常常彼此渗透、相互缠绕”[12]。

同时,我们以往提倡的线性发展的进步史观对于历史真实性的确信态度也受到后现代主义的挑战,“单一的正确的过去”被无数种基于不同叙述立场且可能同时都正确的复数的过去取代,“从中心视角转向多元理解”因此成为可能,历史事实的建构性乃至虚构性开始得到史家的重视。这一变化对历史游戏研究来说特别重要,因为游戏的推进依赖于玩家的主动参与,而这种主动参与往往会不可避免地在游戏复现的历史空间中加入虚构的成分。正如杰斯帕·居尔(Jesper Juul)所说,游戏本质上就是“半真实”的;当真实性不被视为史家选择研究主题的唯一前提时,针对游戏的建设性探索才能开始。

笔者曾在博士论文[13]中尝试了一种不同于西方学界的历史游戏研究方式。现有的历史游戏研究主要侧重游戏中折射的历史现状,是一种“自外而内”的研究,但笔者认为“自内而外”地研究游戏如何影响甚至形塑了现实,对公众史学这一结合了理论与实践观照的领域来说更具参考价值。这篇论文并不针对任何单一游戏或某种游戏类型,而是对在桌面游戏与数字游戏中都会出现的一个职业(德鲁伊)与复兴的凯尔特宗教(德鲁伊之道)之间的历史联系进行研究。[14]笔者不强调“游戏的历史”,而是着重于“游戏入史”,即将游戏与更重大的社会历史要素并置,使之成为文化潮流的一个重要部分。

《魔兽世界》中的大德鲁伊玛法里奥·怒风,他从半神塞纳留斯那里习得了“德鲁伊之道”

图源:Wowpedia

在对德鲁伊的研究中,笔者发现游戏确实既体现出“文化身份的符号具象化”,又从根本上揭示出社会的渴望。它不再仅仅是一种“再现”或“折射”,而是形塑现实、影响历史的重要动因。游戏成了历史实践的一部分,也塑造了这个时代关于德鲁伊的常识。德鲁伊的复兴史展示了游戏如何在更大的社会文化当中发挥重要作用,它不仅孕育了传统的复兴,培养了生态认同,还与精神性的信仰有所关联。游戏的这些社会作用是此前的历史游戏研究较少探索的,也是公众史家可以利用游戏继续去探索的。

在以上论述的基础上,笔者提出了一些数字游戏与历史研究可以相结合的方向,并辅以行动指南。

• 历史复现:这是最严谨的历史游戏的形式,对玩家的要求较高,往往以“历史模拟类”游戏的形态出现,即按历史事实设定游戏的初始状态,用一套游戏机制模拟相应时代的历史发展规律,最终以再现或颠覆真实历史过程为目标。比如,《全面战争》系列、《王国风云》(又译《十字军之王》)系列、《欧陆风云》系列、《文明》系列等。

• 以史鉴今:将虚拟的叙事与现实的历史相勾连,通过高度抽象的游戏机制对现实做映射。例如玩家在Papers Please(《请出示证件》)中会扮演一个负责盖章的边境官员,该游戏过程是对官僚主义、移民问题与种种复杂社会问题的映射。

• 历史游乐场:让玩家在真实的历史背景和人物的环绕下书写属于自己的传奇。在流行的商业游戏中,“历史游乐场”类游戏较多,可玩性相对较高,玩家容易入手,是历史教育的重要入口。比如,《轩辕剑之云和山的彼端》、《刺客信条》系列、《皇帝的一天》等。

游戏《刺客信条:奥德赛》壁纸

• 历史学者的技艺:通过提供历史素材让玩家自行拼凑历史事件的原貌,体会利用历史学者的技艺所得到的思维乐趣。例如,用模拟经营游戏《龙之崛起》来建造唐代城市;在视频解谜游戏Her Story(《她的故事》)中通过鉴别图像史料的真伪建构真相;此外,已有海外学者利用游戏JFK: Reloaded(《刺杀肯尼迪:重装》)、纪录片与论文三种不同的媒介资料探寻肯尼迪之死的历史之谜——这是最能发挥玩家-用户的创造性,也是最能令游戏发挥出实验室般的作用、让思想可以得到实践、让新发现有可能产生的方式。

当然,随着虚拟现实技术的发展、游戏与艺术界限的逐渐模糊乃至“元宇宙”概念的提出,数字社会日渐被游戏填充。可以肯定地说,未来势必会出现游戏与历史深度结合的其他研究方向。彼时,游戏与历史的疆界也许会完全消失:游戏的当下将迅速变为历史,而历史将成为可体验、可学习、可试错、允许玩家构建完整意义环并完成自我实现的游戏。当这种融合发生时,游戏带来的新方法、新规则也会导向新的发现:在镜花水月的清醒之梦中,存在着“超”真实之“真”,这些来自玩家的行动和互动所产生的认同将持续影响现实世界,将虚拟世界的历史扮演变为现实中的历史参与和历史行动。

当公众史学拥抱游戏时,历史学者也许会发现,他们所获得的不仅是一种强大的新武器,更是一种影响现实的可能性。数字游戏,正是在数字时代能发挥“历史之用”,但在当下最被低估的公众史载体。

参考文献:

[1] 大众史学、公共史学、公众史学是Public History在不同年代的中文翻译。其中, “大众史学”用得最早, 经姜萌考证, 于1987年由朱孝远在《西方现代史学流派的特征与方法》一文中提出, 并就此成为通用概念。“公共史学”出自1989年王渊明的《美国的公共史学》一文, 此后也拥有了独立的生命力。“公众史学”的译法最新且最为普遍, 本文所引的多数历史译作亦采用了这一译法,为避免造成概念上的混乱, 本文也沿用了这一译法。

[2] 林恩·亨特. 历史学为什么重要[M]. 北京: 北京大学出版社, 2020: 139.

[3] 同上, 第32页。

[4] 刘梦霏. 游戏入史: 作为文化遗产的游戏[M]//游戏研究读本. 上海: 华东师范大学出版社, 2020.

[5] 刘梦霏. 游戏监管, 从分类开始[N]. 环球, 2020-07-21.

[6] “游戏的人”档案馆(Homo Ludens Archive)是笔者2018年发起的一个旨在保护中国游戏与游戏人的历史的项目, 官网地址为: www.gamearchive.cn, 微信公众号为“游戏的人档案馆”。

[7] 刘梦霏. 寻找游戏精神[M]//离线·开始游戏. 北京: 电子工业出版社, 2014.[8] BEGY J. Board games and the Construction of Cultural Memory[J]. Gamesand Culture, 2015.

[9] STERCZEWSKI P. Replaying the Lost Battles: the Experience of Failure inPolish History-themed board games[J]. Kinephanos, 2016.

[10] CHAPMAN A, LINDEROTH J. Exploring the Limits of Play: A Case Studyof Representations of Nazism in Games[J]. The Dark Side of Game Play:Controversial Issues in Playful Environments, 2015: 137-153.

[11] 刘北成, 张耕华, 彭刚, 等. 后现代主义与历史学[J]. 史学理论研究, 2004(2).[12] 同上。

[13] 刘梦霏. 游戏入史: 自然祭司德鲁伊形象的古今变迁研究[D]. 北京: 清华大学, 2019.

[14] 德鲁伊(Druid)既是凯尔特宗教的祭司, 也是数字游戏中的一个可以变身为动物的战斗职业。德鲁伊之道(Druidry)是2010年得到英国官方承认的一种“崇拜祖先与自然”的信仰形态。笔者的论文即在论述围绕着德鲁伊这一形象而发生的这一切如何历史地相连, 又与社会文化动力之间有何关系。

Leave a comment